Sommaire du Numéro 4 :

- En Kiosque: le Sommet de la Terre, un sommet pour rien.

- Le Monde ou le Néant? par Nadia Burgrave.

- Retour à Kant et la paix Perpétuelle par Christophe Paillard.

- Notes de Lecture ... Moissons Fertiles : 20 ans de voyages en Russie Soviétique 1919-1939) par Nadia Burgrave, Les Origines du Totalitarisme d'Hannah Arendt., Un parlementarisme de Guerre de Fabienne Bock

- une Révolution anthropologique ?Deux réflexions sur les mutations corporelles...

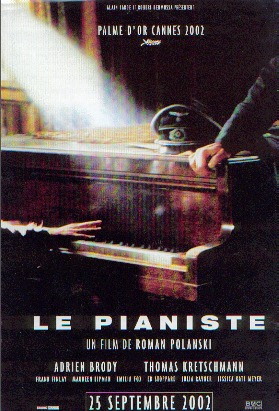

- Evénement:Le Pianiste de Roman Polanski ( Livre & film à étudier )

Dossiers en cours de publication :

Mathématiques & idéologies

Mémoire:passé,présent,avenir

Whoever controls the image and informations of the past determines what and how future generation will think; Whoever controls the information and the images of the present determines how those same people will view the past...(George Orwell 1984 )

(c) expressions-libres.org

Numéro 1:Spéciale Première(Mars-avril2002)

Numéro 2 :le printemps en pensée et en acte ! ( Mai-Juin2002)

Numéro 3: Le Quatrième Pouvoir(Juillet-Août 2002)

Autres Publications de l'éditeur/auteur Nadia Burgrave:

(e-revue philosophie,sciences humaines & litterature)

(Abécédaire en ligne )

(version internationale de l'e-revue)

( les -arts en ligne) )

( e-littérature & nouvelles on line)

( humour & philosophie sur le web )

Recherches :

Les Classiques en Sciences sociales

Cogito search

Publications essentielles

numéro 30 Août 2002

Numéro 4 Septembre/Octobre 2002

Une petite e-revue qui deviendra grande ...

Pour tous contacts :Nadia.Burgrave@expressions-libres.org

Voici les anciens numéros à disposition depuis Avril 2002:

- Numéro 1 : Spéciale Première ( indisponible )

- Numéro 2 : Le Printemps en Pensée et en acte ! ( Mai - Juin)

- Numéro 3 : Le Quatrième Pouvoir ( juillet -août )

- Numéro 4 : Le Monde ou le Néant ? ( septembre-octobre)

EN KIOSQUE : Le "Sommet de la Terre "

Encore un sommet pour rien !

Dossier Ecologie ( Courrier International )

Une Mission Impossible selon la presse internationale ( chronique d'un échec annoncé)

Nouveau numéro de septembre ( courrier international)

Liens:

Sommet du développement durable ( site officiel)

site francophone consacré au développement durable( Agora 21)

Programme des Nations-Unies pour le Développement( PNUE)

Comprendre le développement durable (Wagner.net)

JOHANNESBURG, en Afrique du Sud, accueille, du

26 août au 4 septembre, le Sommet mondial sur le développement durable. C'est

un événement capital qui va rassembler le plus grand nombre de chefs d'Etat et

de gouvernement jamais réunis depuis dix ans et quelque 60000 participants

venus de plus de 180 pays. Tous ensemble, ils vont tenter de répondre aux plus

graves questions qui concernent l'humanité entière : Comment préserver

l'environnement ? Comment éradiquer la pauvreté ? Comment sauver

notre planète ? Monde

Diplomatique Août,2002)

____________________________________________________________________________

QUESTION INTERNATIONALE:

Le Monde ou le Néant ? Par Nadia Burgrave ( septembre 2002)

|

Cette nouvelle intervention

contre l'Irak qu'envisage les Etats-Unis est d'une tout autre nature que

leurs précédentes interventions et surtout c'est une intervention qui n'entre

pas "America

's Back !" ou plus que jamais le " Big Re-construire le Monde sur les bases d'une plus grande liberté politique ,d'une plus juste égalité économique n'est pas une nouvelle utopie ,c'est une nécessité. C'est aussi

l'affaire de tous , l'affaire du Monde entier. ----- Notes de bas de page (1) Noam Chomsky, Ramsey Clark,Edward W.Said, La loi du plus fort: Mise au pas des Etats Voyous , Serpent à PLumes ( essais), Fév.2002. (2) Paul-Marie de la Gorce,le Monde Diplomatique n° 582 ,septembre 2002 (3) Emmanuel Kant , Projets de paix perpétuelle,in Oeuvres Philosophiques,tIII,La Pléaide, Gallimard ,1980-1985. (4) Francis Fukuyama ,Conférence du 8 août 2002 ( Melbourne).les Américains considèrent qu'il n'y a pas de légitimité démocratique au dessus de l'Etat-nation.Les Européens, au contraire pensent qu'elle relève de la volonté d'une communauté internationale.(Conférence publiée par l'Herald Tribune et le Monde ) (5)Robert Kagan ,Puissance américaine, Faiblesse européenne... Article publié dans le n° 113 de Policy Review puis en septembre 2002 dans le revue Commentaire. Des extraits ont été donnés dans le Monde du 27 & 28 Juillet 2002. (6) Thérèse Delpech "Politique du Chaos ,l'autre face de la mondialisation ",seuil,la République des idées, 2002. (7) George W.Bush " Assurer le triomphe de la liberté ",déclaration du Président américain le 11 septembre 2002 , New York Times & Le Monde. (8) Gérard Chaliand " Pourquoi la guerre d'Irak aura lieu " ( Le Monde 14 Août 2002)Le Spécialiste de Géostratégie ne se prononce pas sur le Bien-fondé d'une intervention américaine en Irak mais en expose les deux objectifs majeurs ( objectifs économique et politique ).

|

|

|

Retour à Kant & la Paix Perpétuelle

Par Christophe Paillard .

Pour contacter la page personnelle de l'auteur

Pour faire un tour sur Fac Philo ( le plus grand guide de Philosophie avec l'Université jean Moulin , Lyon 3)

Et un autre à L'université de Québec ( les classiques en Sciences sociales ,une collection unique dans le monde francophone ...)

KANT OU LA RAISON IRENIQUE

(Christophe Paillard)

"Personne n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix" (1). Ce mot d'Hérodote semble démenti par l'histoire universelle qui offre constamment le spectacle de la guerre sous ses diverses formes. Guerres entre les empires, guerres entre les nations, guerres civiles, guerres publiques et guerres privées, guerres idéologiques et guerres commerciales, guerres saintes et guerres laïques, guerres totales et guerres limitées, guerres chaudes et guerres froides - le mot d'Héraclite selon lequel Polémos est père des dieux et des hommes semble plus conforme à la réalité que ne l'est la sentence d'Hérodote. Celle-ci doit être prise en un sens normatif : personne ne veut la guerre en soi, qui n'est jamais qu'un moyen en vue d'une fin éminente, la paix, à laquelle elle est étroitement subordonnée (2). Si la philosophie morale condamne catégoriquement la guerre, cette "école de violence" (3) et de déshumanisation, la philosophie politique prend acte de sa fatale prégnance à la réalité historique. Faut-il pour autant penser derrière Proudhon que "la guerre est inhérente à l'humanité et doit durer aussi longtemps qu'elle" (4) ou, derrière Hegel, que ce "tribunal de l'histoire" est le mode normal, et comme tel nécessaire, de résolution des conflits interétatiques : "dans la rivalité qui oppose les Etats les uns aux autres, quand les volontés particulières (de ces Etats) ne parviennent pas à régler leurs différends par des négociations, il n'y a que la guerre qui puisse décider entre eux" (5) ? L'idée de paix universelle n'est-elle qu'une chimère, réalisable par la seule extinction de l'espère humaine que ne manquerait pas d'entraîner 'l'holocauste atomique ? C'est la question que posait déjà Kant, ignorant pourtant les potentialités apocalyptiques de l'arme nucléaire : " A la paix éternelle. Cette inscription satirique, gravée par un aubergiste hollandais sur son enseigne, où il avait fait peindre un cimetière, avait-elle pour objet les hommes en général, ou particulièrement les souverains, insatiables de guerre, ou bien les philosophes qui se livrent au beau songe d'une paix perpétuelle entre les Etats ?" (6) La paix perpétuelle est-elle l'utopie des faiseurs de système ou l'idéal régulateur du droit ? La situation politique mondiale, l'hyperpuissance américaine, la fin de la dissuasion réciproque comme garante de l'équilibre des forces internationales et le développement de forme nouvelles de guerre, à commencer par le terrorisme, redonnent à cette question-clé de la philosophie politique et morale une actualité indépassable.

Récusant les pacifismes

comme autant d'utopismes insensés, les philosophies réalistes trouvent dans le

spectacle de l'histoire ample matière à justifier leur condamnation teintée d'ironie

et de mépris. En 1914, les appels des socialistes à refuser la guerre

n'ont-ils pas été balayés par une fièvre nationaliste sans précédent en

France et en Allemagne ? Le pacte Briand-Kellogg de 1928 qui mettait la guerre

"hors la loi" n'est-il pas resté une formule vaine et vide de sens ?

Et les thèses de Fukuyama sur la fin de l'histoire ne semblent-elles pas démenties

par le 11 septembre 2001 et le "choc des civilisations" anticipé, à

tort ou à raison, par Samuel Huntington ? Les vains efforts des femmes

d'Aristophane dans Lysistrata ou d'Andromaque dans La guerre de Troie

n'aura pas lieu de Giraudoux illustrent la futilité d'un pacifisme voué à

l'échec par la fatalité belliqueuse de l'histoire. Entées sur l'expérience,

les philosophies réalistes affirment en effet la normalité de la guerre comme

ressort ordinaire du devenir historique. L'instinct belliqueux serait inhérent

à la nature humaine. "On a toujours vu le plus fort mettre le plus faible

sous sa coupe" (7), constatait Thucydide dont l'analyse lucide de la Guerre

du Péloponnèse, fondant une philosophie tragique de l'histoire, est l'inspiratrice

de tout réalisme. "Etant donné ce qu'on peut supposer des dieux et

ce qu'on sait avec certitude des hommes, les uns et les autres obéissent nécessairement

à une loi de nature qui les pousse à dominer les autres chaque fois qu'ils

sont les plus forts" (8). Les rapports de force constituent le fond de la réalité

politique : la guerre est autant la résultante nécessaire que la manifestation

la plus tangible de cette réalité. Le droit ne fait sens qu'en tant que

codification d'un rapport de force : il est respecté par nécessité, tant que

ces rapports sont équilibrés, et bafoué dès qu'ils ne le sont plus.

"Vous savez aussi bien que nous que, dans le monde des hommes, les

arguments de droit n'ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence

disposent de moyens de contrainte équivalents et que, si tel n'est pas le cas,

les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les

plus faibles n'ont qu'à s'incliner" (9). Le droit est un pis-aller, expédient

dicté par la faiblesse : seule compte la force sous toutes ses formes, à

commencer par la première d'entre elles, la force militaire, constitutive de la

réalité politique en son essence. La guerre serait la norme fondamentale et

l'indépassable horizon des relations interétatiques et même interhumaines. La

recherche de la puissance constituerait par conséquent la fin en soi de la

politique en tant que moyen de toute politique. Traducteur de Thucydide et

instituteur de la philosophie politique moderne, Hobbes ne considérait-il pas

la toute-puissance comme le fondement de la réalité de l'Etat et même de la réalité

tout cours, suspendue à l'omnipotence divine comme à son principe anhypothétique

(10) ? <<La puissance irrésistible fait droit » (11) et le droit ne fait

sens qu'en rapport à cette puissance qu'il justifie moralement - tels sont les

principes fondamentaux de l'école réaliste.

Confrontées à l'atrocité de la guerre, les philosophies réalistes ou, plus généralement, de la nécessité de la guerre, sont tentées de la justifier en tant que premier moteur de 'íhistoire. S'en tenant ordinairement aux faits, elles font preuve ici d'une imagination foisonnante, assignant au phénomène belliqueux les motivations les plus diverses. La guerre serait-elle une nécessité de nature, comme le pensait Platon ? Les cités sont naturellement en conflit, à l'image des citoyens entre eux et de l'individu en son for intérieur, qui est tiraillé entre les aspirations contradictoires de son psychisme (12). La politique n'aurait d'autre fin que de préparer sans répit l'affrontement militaire, la Cité se concevant peu ou prou sur le modèle de la caserne (13). La guerre trouve-t-elle sa source dans la pulsion de mort ou dans le penchant à l'agression, cette "prédisposition pulsionnelle originelle et autonome de l'homme" comme le pensait Freud (14) ? Fait-elle partie du plan de la providence divine, comme le pensait de Maistre ? Serait-elle un facteur d'émulation entre les individus et les nations, comme l'estimait Proudhon ? "Si, par impossible, la nature avait fait de l'homme un animal exclusivement industrieux et sociable, et point guerrier, il serait tombé, dès le premier jour, au niveau de ces bêtes dont l'association forme toute la destinée" (15). Nietzsche ne sera pas éloigné de ce point de vue, jugeant que la paix universelle entraînerait la décadence de l'humanité, l'extinction de la volonté de puissance et le triomphe de l'esclave sur le maître. La guerre est-elle le produit de rapports de production inégalitaires comme le pensait Marx, repris par Jean Jaurès qui jugeait que "le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage" ? Résulte-t-elle de la propriété comme l'affirmait Bergson : "l'origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective, et comme l'humanité est prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle. L'instinct guerrier est si fort qu'il est le premier à apparaître quand on gratte la civilisation pour retrouver la nature" (16) ? A moins encore que la guerre ne soit un régulateur démographique, comme le pensait Gaston Bouthoul en s'ínspirant sans doute d'Euripide (17) ? Dans la pensée philosophique, la guerre est tantôt entée sur la nature humaine et ses pulsions, tantôt sur le jeu ordinaire de la politique, de l'économie et des rapports de force et tantôt sur une nécessité téléologique transcendante, inhérente aux lois de l'histoire, du destin et de la providence. Dans tous les cas, elle constitue la fatalité historique par excellence, nécessité marmoréenne sur laquelle les projets pacifiques viennent se briser comme autant de coquilles de bois. Même les penseurs qui, tels Freud, constataient, à l'issue de la première guerre mondiale, que les prochains conflits risquaient d'entraîner l'extinction de l'humanité, faisaient preuve de pessimisme quant aux chances de notre espèce d'y échapper (18).

Faut-il pour autant croire à cette fatalité de l'histoire ? Le mal radical de la guerre est-il incurable ? L'extension à l'infini des capacités destructives rendue possible par les technologies dites "ABC" (Atomiques, Bactériologiques et Chimiques) confère plus que jamais un caractère impérieux à ce problème de philosophie politique et morale. Il ne s'agit pas seulement de la capacité pour notre espèce de se moraliser mais, plus fondamentalement, de ses chances de survie. Kant s'impose ici comme une référence incontournable. Toute sa philosophie peut s'interpréter à l'aune de la paix comme idéal régulateur de la raison critique. La raison kantienne est fondamentalement irénique. Cela est vrai, en particulier, de sa philosophie théorique. Faute d'une détermination préalable du pouvoir de la raison, la philosophie est vouée à des conflits incessants - querelles d'école certes moins meurtrières que les conflits armés mais qui contribuent à l'insociabilité de l'espèce. Sombrant dans une série de "guerres intestines", les différents dogmatismes ont engendré le scepticisme, qui dénie à la raison tout pouvoir de connaissance. Le résultat de cet éparpillement est que la philosophie s'est scindée en une infinité de systèmes belligérants, revendiquant chacun pour sa chapelle le privilège de la vérité. "Le champ de bataille de ces combats sans fin, voilà ce qu'on nomme Métaphysique" (19). Tant que les philosophies dépasseront le champ de l'expérience pour prétendre connaître l'inconnaissable, elles resteront entre elles dans un état de nature dont l'issue logique est la guerre. Seul le "tribunal de la raison" - c'est-à-dire une raison ayant déterminé par la critique les limites de son pouvoir de connaître - peut mettre un terme à ses conflits incessants. La Critique de la raison pure est justement "la mise en demeure adressée à la raison de reprendre à nouveau la plus difficile de toutes ses tâches et d'instituer un tribunal qui lui donne assurance en ses justes prétentions, mais qui, en revanche, puisse en finir avec ses présomptions non fondées, non par des décisions arbitraires, mais par ses lois éternelles et immuables" (20). Dans le champ théorique, Kant est intimement convaincu de la possibilité de pacifier la philosophie, c'est-à-dire de parvenir à dégager un accord sur ce qui peut être connu et sur ce qui ne peut l'être par le biais du jugement de la raison. Lui-même nous invite à rapprocher les projets iréniques de la raison théorique et de la raison pratique dans l'Annonce de la prochaine conclusion d'un traité de paix perpétuelle en philosophie, écrit de 1796 paru un an après le Projet de paix perpétuelle sur lequel nous reviendrons : "La philosophie critique est celle qui ne commence pas avec des tentatives pour bâtir ou détruire des systèmes, (...) mais qui commence son entreprise de conquête (dans quelque intention que ce soit) par l'examen du pouvoir de la raison humaine (...). Cette philosophie, qui est un état continuellement armé (...), état armé qui par là même accompagne en outre sans cesse l'activité de la raison, ouvre la perspective d'une paix perpétuelle entre les philosophes" (21). L'irénisme n'est pas non-violent : il suppose la vigilance de la raison. Le "tribunal de la raison" est le paradigme de la philosophie critique en tant qu'elle ne vise pas à rendre une sentence arbitraire, et donc précaire, entre des parties en conflit mais à remonter à l'origine de leur différend par une détermination du pouvoir de connaître pour déterminer laquelle est dans son droit. Quid juris s'impose comme le maître mot de la philosophie kantienne, le droit ayant pour fin la coexistence pacifique des individus, qu'il s'agisse des citoyens, des Etats ou des systèmes philosophiques.

Ce qui vaut pour la théorie vaut également pour la pratique. Comme la raison détermine a priori les conditions d'un accord entre les diverses philosophies par une critique de son pouvoir, elle peut déterminer a priori les conditions d'une paix perpétuelle entre les nations. Ces conditions relèvent du droit, c'est-à-dire in fine de la liberté. Ecartons d'emblée un contresens trop commun. Kant n'est pas utopiste mais idéaliste. L'utopisme est une position absurde en tant qu'il affirme la possibilité de réaliser l'idée d'une cité parfaite, qui est la chose en soi par excellence" (22). En tant qu'elle relève de l'intelligible, l'idée ne peut s'incarner dans le sensible. Contrairement à l'utopisme, l'idéalisme kantien prend soin de distinguer les deux notions. Par essence et par définition, l'idée ne saurait connaître de réalisation empirique. Est-elle vaine pour autant ? Nullement : la raison a besoin de l'idéal pour réguler son activité théorique et pratique. Tout en sachant sciemment qu'elle ne pourra jamais l'atteindre, elle doit faire comme si elle pouvait l'atteindre par approximations successives. L'idéal régulateur oriente la pensée et l'action. Il en va comme d'une limite asymptotique. L'idéal est l'asymptote de la raison : quelque chose vers quoi elle doit tendre mais qu'elle ne peut atteindre. Il ouvre à l'histoire le champ d'un progrès infini. Ceci ne vaut pas seulement pour l'idée d'une cité parfaite mais également pour le Projet de paix perpétuelle, esquissé en 1795. La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel, mais d'agir "comme si la chose existait qui peut-être n'existe pas" (23). Kant sait bien qu'en soi, "la paix perpétuelle (ce but ultime de tout droit des gens) est évidemment une Idée irréalisable" (24), l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire fait d'un bois pathologiquement courbé par l'intérêt et par l'égoïsme. Il reste que "les principes politiques qui tendent à ce but (...), étant ce qui concourt à une approche continue de ce but, ne sont pas une Idée irréalisable" (25) : moralement exigibles, ils sont pratiquement possibles. Faut de pouvoir réaliser l'idéal irénique, il faut s'en approcher continûment. La paix est un idéal de la raison pure - mieux, elle est le "souverain Bien politique" ou la "fin ultime de toute la doctrine du droit" (26). Quelle est en effet la finalité du droit sinon la coexistence pacifique des libertés d'après un régime garantissant à chacune d'entre elles un maximum de droits ? Or, la coexistence pacifique des individus suppose elle-même la coexistence pacifique des Etats : rien ne sert de faire la paix à l'intérieur des frontières si la guerre menace à l'extérieur. Le droit public international achève et consomme l'édifice du droit public national : "la raison moralement pratique énonce en nous son veto irrévocable : il ne doit pas y avoir de guerre, ni entre toi et moi dans l'état de nature, ni entre nous en tant qu'Etats, qui bien qu'ils se trouvent intérieurement dans un état légal, sont cependant extérieurement (dans leurs rapports réciproques) dans un état sans loi" (27). Le droit requiert de sortir de l'état de nature, national ou international : c'est dire qu'il est ordonné à la paix comme à son idéal.

L'irénisme kantien n'est donc nullement utopiste. Il cherche à déterminer les conditions juridiques qui tendront progressivement à substituer le droit à la force comme tribunal des relations internationales. Conscient des réalités politiques, il cherche à établir que l'exclusion de la guerre est dans l'intérêt des Etats de sorte que ceux-ci viendront progressivement à abandonner le bellicisme, le jeu n'en valant pas la chandelle. "La nature veut d'une manière irrésistible que le droit remporte la victoire" (28). Par une sorte de "ruse de la raison" (Hegel), elle use des inclinations pathologiques pour parvenir à ses fins rationnelles. Loin de tout angélisme, Kant n'idéalise donc pas l'homme : son idéalisme garde un pied fermement ancré dans le réalisme. S'il fallait attendre que les hommes se transforment en "anges", la paix perpétuelle ne verrait jamais le jour. Sa perspective vise seulement à démontrer que la paix est possible, "fût-ce pour un peuple de démons" pourvu qu'ils soient dotés d'une bonne constitution (29). Tout est affaire de droit, et plus précisément, du droit de la raison. On connaît les articles révolutionnaires du Projet de paix perpétuelle qui sont, pour la plupart d'entre eux, passés dans le droit international depuis les Quatorze Points du Président Woodrow Wilson (8 janvier 1918) et les principes de la Société des Nations (SDN) jusqu'au développement de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Nous n'en retiendrons ici que les plus essentiels, dont l'interdiction de la diplomatie secrète, l'impératif de la forme républicaine de gouvernement, la "fédération d'Etats libres" et le développement du commerce international. 1/ L'interdiction de la diplomatie secrète transpose au plan du droit international la règle de publicité, qui transpose elle-même au droit national l'impératif catégorique. Kant procède à une "sorte d'expérience de la raison pure" pour déterminer l'injustice d'une maxime indépendamment de son contenu matériel : "Toutes les actions relatives au droit d'autrui dont la maxime n'est pas susceptible de publicité sont injustes" (30). L'impossibilité de rendre publique une maxime sans en ruiner l'effet escompté est une marque certaine de son illégitimité : si l'injustice suppose l'opacité, le droit requiert la transparence. Indépendamment de la condamnation morale de la diplomatie secrète, son invalidation à partir du XXe siècle a contribué a réduire le risque belligène : le caractère occulte des traités est irrationnel, les différents acteurs du jeu international ne pouvant anticiper les réactions de leurs partenaires ou rivaux. La Première Guerre Mondiale est en partie le fruit de cette irrationalité (31). 2/ "La constitution civile de chaque Etat doit être républicaine" (32). Ce n'est pas seulement que la République est conforme à la liberté, et donc à la dignité, de l'être humain, mais que sa constitution est la seule qui ne soit pas belligène, les citoyens ou leurs représentants élus devant être consultés avant toute déclaration de guerre. "Or, décréter la guerre, n'est-ce pas, pour des citoyens, décréter contre eux-mêmes toutes les calamités de la guerre ?" Nul ne saurait vouloir se porter préjudice. "Au lieu que dans une constitution, où les sujets ne sont pas citoyens de l'Etat, c'est-à-dire, qui n'est pas républicaine, une déclaration de guerre est la chose du monde la plus aisée à décider ; puisqu'elle ne coûte pas au chef, propriétaire et non pas membre de l'Etat, le moindre sacrifice de ses plaisirs de la table, de la chasse, de la campagne, de la cour, etc" (33). Nous pouvons voir là une nouvelle marque du réalisme de Kant au sein de son idéalisme : les déterminations pathologiques peuvent être détournées par la raison pour concourir à la réalisation de l'idéal. L'expérience confirme cette thèse : aucun conflit armé n'a jamais opposé deux démocraties depuis le 19e siècle (34). La guerre est essentiellement le fait de régimes tyranniques. 3/ Mais l'aspect le plus clairvoyant, voire prophétique, du Projet de paix perpétuelle réside dans sa vocation cosmopolitique : le terme logique de la construction du droit national est le développement du droit international, qui suppose lui-même une "Fédération d'Etats libres" (35). Tout comme c'est un devoir moral pour les individus de sortir de l'état de nature, les Etats doivent "renoncer, comme les particuliers, à la liberté anarchique des sauvages, pour se soumettre à des lois coercitives, et former ainsi un Etat de nations (civitas gentium) qui embrasse insensiblement tous les peuples de la terre" (36). Là encore, gardons-nous d'un contresens par trop commun. Kant n'appelle nullement de ses voeux un "Etat mondial" et totalitaire qui annihilerait la souveraineté des Etats-Nations. Le droit international ne doit pas se substituer aux droits nationaux mais les coordonner dans l'unité d'un système juridique. Cette alliance des nations respecte ce que nous nommerions aujourd'hui le principe de non-ingérence : elle ne tend "à aucune domination sur les Etats, mais uniquement au maintien assuré de la liberté de chaque Etat particulier". Il s'agit donc d'un "fédéralisme libre", ce "supplément du pacte social, que la raison doit comprendre sous le nom de droit public" (37). Kant insiste particulièrement sur ce point : la raison préfère "la coexistence des Etats à leur réunion sous une puissance supérieure aux autres", qui serait en fait le cimetière du droit et de la liberté. Il n'est question que d'une fédération des peuples, et non d'une monarchie universelle - d'une "Société des Nations" et non d'un Etat mondial tant il est vrai que le pluralisme est l'élément de la liberté. 4/ Par-delà ces aspects juridiques, l'irénisme kantien s'appuie sur une considération empreinte de réalisme : le développement des relations commerciales entre les nations rend la guerre coûteuse autant qu'absurde (38). Il hérite bien sûr ce thème de Montesquieu : "L'effet naturel du commerce est de porter à la paix" (39). La pacification par le commerce joue cependant un rôle particulier dans son système : elle offre au développement du droit international sa garantie réelle, que les seules considérations éthiques sont impuissantes à assurer. Les déterminations pathologiques servent le dessein de la raison. On sort du champ de la morale pour entrer dans celui de l'intérêt pur : "le pouvoir de l'argent" est par excellence celui qui impose aux Etats "de travailler au noble ouvrage de la paix, quoique sans aucune vue morale ; et où que ce soit que la guerre éclate, de chercher à l'instant même de l'étouffer par les médiations, comme s'ils avaient contracté pour cet effet une alliance perpétuelle" (40). Là encore, l'expérience semble donner raison à Kant : la guerre devient trop coûteuse pour être un instrument rentable du pouvoir. N'est-ce pas le sens même de l'effondrement d'une URSS exsangue qui a préféré abandonner la course aux armements et reconnaître sa défaite, condition d'une reconstruction, plutôt que de s'engager dans la politique du pire, politique d'autant plus irréaliste que ce pays était économiquement dépendant du monde occidental pour son approvisionnement alimentaire (41) ? Cet ancrage du Projet de paix perpétuelle dans la réalité politico-économique prémunit l'idéalisme kantien de tout utopisme.

Quel jugement porter sur

l'irénisme de Kant ? Il se prête à des interprétations contradictoires. La

première relève du réalisme. Tout comme le criticisme, qui intègre malgré

lui, une part de dogmatisme, n'est pas parvenu à pacifier la philosophie, son

Projet de paix perpétuelle achoppe et achoppera toujours sur l'irréductible

diversité du genre humain : diversité ethnique, linguistique, religieuse et

politique. Quoique favorable à la liberté, cette diversité ne

constitue-t-elle pas le facteur belligène par excellence ? Loin de la réduire,

la mondialisation contribue à l'accroître en rendant chaque peuple plus attaché

que jamais à sa différence constitutive. Pour ne citer qu'un seul exemple, le

terrorisme islamiste des Ben Laden et consorts, inexistant au début du XXe siècle,

s'explique sans doute comme une réaction à l'uniformisation de la

mondialisation. L'hyperpuissance des Etats-Unis concourt par ailleurs à vider

de son sens le projet iréniste du droit international. Comme nous l'a rappelé

Thucydide, les règles de droit ne sont valides qu'en présence de partenaires

d'égale puissance : l'hégémonisme délie la puissance hégémonique du

respect du droit. Or, les Etats-Unis se trouvent face au monde dans la position

d'Athènes face à aux Méliens : "En ce qui concerne la faveur divine,

nous n'avons aucune raison d'être inquiets. Nous ne serons pas en état d'infériorité"

en raison de notre hyperpuissance (42). Le déséquilibre des forces incite à

l'agression, et ce déséquilibre n'a jamais été aussi flagrant

qu'aujourd'hui. Quelle autre puissance dans l'histoire humaine peut-elle

se targuer d'une domination aussi absolue dans tous les domaines que les

Etats-Unis ? Entre autres exemples, le droit international se voit bafoué dans

sa réalité et dans ses principes par le refus américain de ratifier le

protocole de Kyoto, de se soumettre au Tribunal Pénal International et de

respecter le principe de la dissuasion réciproque (développement d'un système

de défense anti-missiles). Couplé avec la revendication singulariste des

puissances dominées, le déséquilibre des forces adresse à la possibilité de

la paix mondiale un défi dirimant. Opposée au bellicisme de l'école réaliste,

l'irénisme contemporain s'inscrit dans la lignée du Projet de paix perpétuelle,

estimant que la mondialisation contribue, malgré tout, à donner raison à l'idéalisme

kantien. L'interdépendance économique des nations rend chaque jour la guerre

plus absurde et préjudiciable aux intérêts des belligérants. Une

hyperpuissance aussi dépendante de l'économie que le sont les Etats-Unis ne

peut ignorer ce fait. La guerre entraîne la dépréciation des fonds de pension

auxquels sont attachés les citoyens américains, l'augmentation du coût des

matières premières et, plus généralement, la crise d'une économie qui s'est

difficilement remise de la Guerre du Golfe au début des années 1990. Les progrès

de la construction démocratique et du droit international impliquent par

ailleurs l'extinction progressive de conflits prétendument ataviques. L'entente

franco-allemande fait figure de paradigme irénique : la guerre entre ces deux

nations est devenue proprement inconcevable en raison de leur interdépendance

économique, des échanges humains et de la mise en commun de leurs ressources

militaires et de leurs industries d'armement. L'historien constate justement

constater que la rhétorique belliqueuse a disparu du discours politique européen

au cours du XXe siècle (43). L'Europe dessine ainsi un projet pour l'humanité

tout entière : il faut agir comme si existait la chose en soi qui n'existe pas.

Quoique irréalisable en soi, la paix peut être approchée par notre liberté.

Le destin belliqueux de l'humanité n'est pas une fatalité.

(1) HERODOTE, I, 87.

(2) ARISTOTE, Les Politiques, VII, 13 et 14, 1333a-b. Cf. AUGUSTIN, La cité de

Dieu, XIX, 11.

(3) THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, III, 82.

(4) PROUDHON, La guerre et la paix,

(5) HEGEL, Principes de philosophie du droit, 333.

(6) KANT, Projet de paix perpétuelle, VIII, 343 (nous citerons Kant d'après la

traduction de la Pléiade, 3 vol., renvoyant pour la pagination à l'édition

de l'Académie de Berlin).

(7) THUCYDIDE, I, 76.

(8) Ibid, V, 105.

(9) Ibidem, V, 89.

(10) Cf. Luc FOISNEAU, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, Paris, PUF, 2000.

(11) HOBBES, Elements of Law.

(12) PLATON, Lois, I, 626 : "dans la vie publique, tout homme est pour tout

homme un ennemi, et aussi bien dans la vie privée, chacun, individuellement, en

est un pour lui-même"...

(13) Ibidem, I, 625 c sqq. : la guerre envisagée comme le but de la législation.

(14) FREUD, Le malaise dans la culture.

(15) PROUDHON, La guerre et la paix.

(16) BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion.

(17) EURIPIDE, Hélène, Prologue ; « Car si (Zeus) porta la guerre à la

terre des Grecs ainsi qu'aux malheureux Troyens, ce fut pour soulager notre mère

la Terre du fardeau des mortels qui allaient en se multipliant » (Trad. Marie

Delcourt-Curvers). Cf. le mot de Bergson dans Les deux sources de la morale et

de la religion : "Laissez faire Vénus, elle vous amènera Mars".

(18) S. FREUD, Le malaise dans la culture : "Les hommes sont maintenant

parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de

ces dernières il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au

dernier". La conclusion du livre manifeste un certain pessimisme quant à

la possibilité pour Eros de surmonter Thanatos. Bien avant l'arme atomique,

Kant avait l'idée des potentialités apocalyptiques de la guerre : "Une

guerre à outrance, pouvant entraîner la destruction des deux partis à la

fois, avec l'anéantissement de tout doit, ne permettrait la condition de la

paix éternelle, que dans le vaste cimetière de l'espèce humaine" (Projet

de paix perpétuelle, VIII, 347).

(19) KANT, Critique de la raison pure, Préface de la 1ère édition, IV, 7

(20) Ibid, IV, 9.

(21) Annonce de la prochaine conclusion d'un traité de paix perpétuelle,

VIII, 416.

(22) Doctrine du droit, 62, conclusion, VI, 371.

(23) Doctrine du droit, conclusion, VI, 354.

(24) Ibid, 61, VI, 350.

(25) Ibidem.

(26) Ibid, Conclusion, VI, 355.

(27) Ibidem, VI, 354.

(28) Projet de paix perpétuelle, VIII, 367.

(29) Ibid, VIII, 366.

(30) Ibid, VIII, 381.

(31) C'est le premier point du Président Wilson : il faut "des conventions

de paix, préparées au grand jour, après quoi il n'y aura plus d'ententes

particulières et secrètes d'aucune sorte entre les nations, mais la diplomatie

procédera toujours franchement et au vu de tous".

(32) KANT, Projet de paix perpétuelle, VIII, 349.

(33) Ibid, VIII, 351.

(34) Cf. M. DOYLE, "Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs",

Philosophy and Public Affairs, 1983.

(35) D'où le Quatorzième point du Président Wilson, la création de la Société

des Nations : "Il faut qu'une association générale des nations soit

constituée en vertu des conventions formelles ayant pour objet d'offrir des

garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégralité territoriale

aux petits comme aux grands États".

(36) KANT, Projet de paix perpétuelle, VIII, 357.

(37) Ibid, VIII, 356.

(38) C'est le 3e point de Wilson.

(39) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, IV, xx, 2.

(40) KANT, Projet de paix perpétuelle, VIIII, 368.

(41) Ibidem : "la nature garantit, par le moyen même des penchants

humains, la paix perpétuelle ; et quoique l'assurance qu'elle nous en donne ne

suffise pas pour la prophétiser théoriquement, elle nous empêche du moins de

la regarder comme un but chimérique et nous fait par là-même un devoir d'y

concourir".

(42) THUCYCIDE, V, 105

(43) Cf. le mot de Jean-Jacques BECKER, spécialiste de 1914-1918 in "La

guerre mondiale aura-t-elle lieu ?", L'Histoire, septembre 2002, qui

critique Samuel Huntington : "La guerre mondiale n'a pas eu lieu. Loin d'être

un hasard, c'est le résultat d'une évolution séculaire du rapport des hommes

à la guerre : même un choc tel que le 11 septembre ne peut inverser cette

tendance. Au début du siècle, les armes étaient considérées comme un mode

normal de règlement des conflits, pour les dirigeants comme pour la population.

Désormais, on cherche autant que possible à éviter la guerre. (...) Même les

dirigeants considérés aujourd'hui comme bellicistes sont autrement prudents

sur ce terrain que les leaders européens de 1914".

NOTES DE LECTURE : Moissons Fertiles :

Rachel Mazuy, Hannah Arendt,Fabienne Bock...

Vingt ans de voyages aux pays des soviets ( 1919-1939)* par Nadia Burgrave.

A partir d’Archives publiques françaises ou étrangères ( tout particulièrement celles de Moscou) ou de sources privées (carnets de voyage, journaux, lettres, cartes postales ou photographies et entretiens) Rachel Mazuy raconte l’histoire de ces voyageurs, célèbres ou obscurs, qui, entre 1919 et 1939 ont accompli des séjours en Russie soviétique. Ce sont les voyageurs eux-mêmes qui ont intéressé l’auteur - militants communistes, ouvriers ou écrivains, journalistes, intellectuels sympathisants - plus que le récit de voyage ou l’image de la Russie qu’ils rapportent.

L’effondrement des Démocraties populaires et de l’URSS en 1991 ont constitué une occasion de renouveler en profondeur l’historiographie sur le communisme grâce aux progrès de la documentation ( Ouverture des archives soviétiques, de l’Internationale communiste et des partis communistes). Si certains ouvrages ( qu’on songe au Livre noir du communisme sous la direction de Stéphane Courtois) ont suscité des polémiques par l’amalgame entre communisme et nazisme et le sensationnalisme de ce qui a été présenté comme un best-seller, la démarche de Rachel Mazuy est éloignée des effets de modes idéologiques et s’inscrit dans une réflexion plus approfondie à la suite de celle de Jacques Toussaint-Desanti, l’une des figures marquantes de l’intelligentsia du P.C.F qui analysait, en 1982, dans son autobiographie intellectuelle le mécanisme de « l’aveuglement qui fait plier la raison sous la croyance « et de l’historien Claude Pennetier qui dans « le siècle des Communismes « grâce à une solide approche scientifique et historique rendait compte de la nature du phénomène communiste dans le monde ,de la spécificité de chaque communisme et des mécanismes de coercition dans l’organisation des partis de masse qui ont intégré les classes populaires .

Qui est l’auteur de ce livre ? Quel parcours l’a mené jusqu’à l’ouvrage dont nous parlons ici? L’historienne Rachel Mazuy, agrégée et docteur en Histoire chargée de conférence à l’IEP et professeur au lycée Honoré de Balzac n’en est pas à son coup d’essai. Elle fut impliquée dans la rédaction de l’ouvrage de référence sur le mouvement ouvrier en France, le « Maitron » ; En effet, elle a participé à cette œuvre unique en son genre comme en témoignait à l’époque de sa parution Michelle Perrot, qui y voyait un dictionnaire en forme d’« hommage aux militants, particulièrement aux obscurs et aux sans grades …et dont la trace risque de disparaître.. . Par ailleurs, sa thèse en histoire dirigée par JP Azema s’est appuyée sur les récits de voyages parus dans la presse entre 1917 et 1944 : Cachin, Frossart, Barbusse, Aragon … dans « Partir en Russie soviétique. Voyages, séjours et missions des Français.. », des articles parus dans Relations Internationales et d’autres revues, puis une contribution aux côtés de Michel Dreyfus, Claude Pennetier et Nathalie Viet Paul dans Les voyageurs en URSS entre 1917 et 1944 ( aux éditions de L’Atelier, en 1996. Tous ces travaux font de Rachel Mazuy une spécialiste du sujet.

Ainsi, nous retrouvons au fil des 300 pages des noms connus comme ceux d’Albert Londres, de Louise Weiss, d’André Gide, d’André Malraux, ou de ceux de la « Génération Thorez », Gabriel Péri, Charles Tillon, cadres du PCF. On retrouve aussi Madeleine Pelletier, militante féministe venu voir par elle-même dès 1921 la réalisation de l’égalité des sexes là où brille la grande lueur à l’Est. Et même la Duchesse Clermont-Tonnerre !

Aventureux, longs et périlleux les voyages en Russie sont très vite organisés, encadrés et contrôles par les autorités soviétiques, un tourisme idéologique qui n’a rien à envier aux circuits des voyagistes actuels ( Intourist, VOKS, l’union des écrivains, le Komintern, les Amis de l’Union soviétique, l’Ecole léniniste internationale)et qui préfigurerait pour l’auteur le tourisme de masse de l’après seconde guerre. Les Voyages au « pays des Soviets » sont alors intégrés à des mécanismes de propagande bien huilés, véritables campagnes de promotion de la « vérité ouvrière » qui doit être reprise au retour et propagée comme les Evangiles, ces récits écrits ou oralisés fondés sur la preuve « visuelle » et qui doit démontrer la supériorité de cette vérité sur la « contre-vérité bourgeoise. Moscou à l’heure de Staline devient de fait, pour l’auteur la matrice d’une culture politique pour les militants français comme pour l’ensemble de l’élite culturelle ou politique ; mais aussi : un lieu de pèlerinage, de voyage initiatique qui influence l’itinéraire individuel de chacun, politique et social ( de la promotion à la sanction pour les militants du parti, à la conversion pour les sympathisants ou l’apostasie comme André Gide, Victor Serge et d’autres militants critiques..)

Croire plutôt que

voir ?

Est un livre qui nous plonge au-delà des anecdotes de ces vies

de militants exhumées des Archives dans le système, dans le cœur de la

religiosité idéologique : que les femmes russes travaillent la nuit, que

la famine emporte l’Ukraine, que certains soient internés dans des camps de

travaux forcés, que les procès politiques éliminent les dissidents , que le

culte de la personnalité idolâtre Staline,que les Trotskistes soient pourchassés

tout cela est effacé par le credo de

l’orthodoxie du « Parti », allant jusqu’à gommer les quelques

protestations et les doutes, exprimées ou pas, des communistes français. Ce

dispositif sur-légitimise une rationalité politique qui à plus à voir avec

la « foi » qu’avec l’esprit critique

et la réalité perçue, insérant son discours dans une perspective

historique depuis la violence révolutionnaire et l’expérience de la Guerre,

qui justifient la politique soviétique de la répression, des crimes et de la

terreur sous Lénine et sous Staline. Kant avait su distinguer ce phénomène :

la croyance, telle que l’auteur de la Critique de la raison pure l’envisageait, différenciée du savoir, ce quelque

chose qui n’est ni

conviction ni persuasion, est très nettement illustrée, là, dans ce

livre. Nul besoin aux soviétiques d’appuyer leur propagande, les militants bien souvent se font presque «

naturellement » propagandistes à leur retour en France de ce qu’il faut

croire et raconter plutôt que de ce qu’ils ont vu aux » pays des

Soviets ».Leur aveuglement n’en est que plus symptomatique.

Rachel Mazuy réussit parfaitement son essai d’analogie entre pèlerinage et voyage, entre croyance mystique et croyance politique grâce à un patient travail de documentation et à des analyses judicieuses qui font de cette biographie collective des Français de l’entre deux guerres un livre indispensable à ceux qui voudront comprendre la spécificité de ce XX è siècle. On regrette, cependant, que la fascination exercée par le Communisme( par la force de son messianisme et de son idéal humaniste) n’ait pas été suffisamment abordée.C’est par cette analyse qu’on pourra mieux faire la distinction entre nazisme et communisme et répondre aux « comparistes révisionistes « comme l’historien Ernst Nolte.

Par un heureux hasard éditorial, la sortie de Croire plutôt que voir correspond à la réédition et à la révision par Pierre Bouretz (dans la collection Quarto chez Gallimard) d’une des œuvres les plus fondamentales de la philosophie politique : Les origines du totalitarisme, d‘Hannah Arendt. Mais est-ce vraiment un hasard ? Ce rapprochement entre ces deux livres n’est-il pas plutôt le fait des questionnements de notre début de siècle comme l’a exprimé Pierre Hassner : Qu’est-ce qui « dans la nature humaine et dans le processus de civilisation a permis les barbaries du Xxème siècle ? Quelle action politique empêcherait « leur retour sous d’autres formes « ?

Nadia Burgrave .copyright (c) Expressions Libres

* Rachel Mazuy, Croire plutôt que voir ?,Odile Jacob,300 Pages,Juin 2002,26 €

les Origines du Totalitarisme *

les Origines du Totalitarisme *

|

Article

publié le 28 Juin 2002 dans le Monde des Livres

* Hannah Arendt "les origines du Totalitarisme ",sous la direction de Pierre Bouretz,Gallimard,Quarto,1624pages,2002,30€ |

|

Le

" Parlementarisme de Guerre " a t-il permis à La france de gagner la

Grande Guerre?

Fabienne

Bock *

«Un p

1914-1919»

1914-1919»

Dès

la préface que l'historien Jean-Jacques Becker consacre à cet ouvrage,le

problème est posé : " Le Parlementarisme de Guerre " ,véritable

innovation politique de 1914-1918 a -t-il permis à La France de gagner la

Guerre ?

C'est ce que Fabienne Bock * questionne dans ce livre en analysant le rôle des commissions parlementaires par les quelles le législatif, tout au long du conflit, a exercé son pouvoir.

Ce livre,en effet,revisite l'historiographie courante sur le sujet et montre comment les grandes commissions d'abord puis les comités secrets ont dû batailler ferme pour asseoir leur autorité,d'autant plus que celle-ci n'avait aucune base constitutionnelle. C'est ce travail de fond,loin de la publicité des interventions à la tribune ,qui a abouti à un " contrôle du gouvernement " .

A ce sujet ,les Archives montrent que la nécessaire adaptation du pays aux exigences de la guerre s'est opérée sous la conduite des parlementaires. On peut même dire que le maintien du Parlement en session et la volonté des députés et des sénateurs de participer à la conduite du pays ont constitué une garantie contre toute dictature civile ou militaire.

Cette histoire du Parlementarisme de Guerre est un apport magistral à l'histoire de la Grande Guerre et à la compréhension , vingt ans plus tard ,de la surprenante défaite de la France en 1940.

* Fabienne Bock est professeur d'Histoire à l'Université de Marne -la-Vallée,Un Parlementarisme de Guerre.Belin,2002 .

Une Révolution anthropologique ?Deux essais contradictoires sur la question .

(c)Chronophotographie,E.Marey 1890 , Musée Beaune.

Version optimiste d'une Révolution anthropologique

Michel Serres,Hominescence,éditions le Pommier,2001.

Mutation

de l’homme ou adolescence de l’homme... "Hominescence"

par Michel SERRES,Professeur à Standford -Membre de

l’Académie française

(c)AFNet-

Conférences Net2002 du 28 Mars 2002 animée par Richard Collin

________________________________________________________________________________________________

Je souhaite envisager les ruptures induites par les nouvelles technologies à la lumière de l’évolution absolument nouvelle qui a saisi l’Occident depuis cinq ou six décennies. Si révolution il y a, du fait des nouvelles technologies, en matière de conduites symboliques, elle a été précédée ou accompagnée de trois révolutions fondamentales.

Les trois bouleversements fondamentaux du XXe siècle,le rapport à la Mort ,au Corps et au Monde...

|

Version Pessimiste d'une Révolution anthropologique...

|

Le corps est aujourd'hui l'objet fétiche de la

postmodernité libérale. La religion Jean Marie Brohm est sociologue ,il offre avec ce livre" Le corps analyseur"(essais d'une sociologie critique, Anthropos) l'une des critiques les plus pertinentes et les plus solidement construites sur cette problématique ... Jean-Marie Brohm, docteur d'État ès-lettres et sciences humaines, est professeur de sociologie à l'Université de Montpellier III. Directeur de la revue Prétentaine et membre du Centre Georges Devereux à l'Université Paris VIII, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le corps et le sport. Culture Foot, la peste émotionnelle... ( Le Temps de Lire, Critique littéraire) Juin 2002 Jean Marie Brohm et Marc Perelman,Football: de l'extase au Cauchemar ( Débat le MOnde) ,juin 2002. Michel Caillat ,Une aliénation normalisée,la dérive du sport de compétition (MOnde Diplomatique ) Juin 1994. JM Brohm , Psychologie de masse du Fascisme ( Mauvais Temps n°6/7) Mars 2000. Football et passions politiques, ( Manière de Voir n° 39) ,Mai 1998 |

EVENEMENT du 25 SEPTEMBRE:

Le Pianiste , Palme d'Or du festival de Cannes

une exploitation éducative ...

www.lepianiste.com : rubrique enseignants

Téléchargez le dossier pédagogique

|

A l'occasion de la sortie le 25 septembre du film " Le Pianiste ", de Roman Polanski, retraçant l'histoire d'un brillant pianiste polonais qui échappe à la déportation, enseignants.com met à votre disposition, jusqu'au 2 octobre, une séquence pédagogique tirée de la projection du film et des outils pédagogiques pour le collège et le lycée en partenariat avec les Editions BORDAS autour de la seconde guerre mondiale. Découvrez également une sélection de sites intéressants autour du ghetto de Varsovie et de la Shoa et une piste pédagogique extraite de nos archives de " L'Actualité en Classe " autour d'un article du magazine L'Histoire " Les soldats de la Wehrmacht étaient-ils des criminels de guerre |

|

|

LE

PIANISTE D'après le roman

éponyme de Wladyslaw Szpilman paru aux éditions Robert Laffont,

traduit de l'anglais par Bernard Cohen, janvier 2001 |

Synopsis

Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à

la déportation. Contraint de vivre au cœur du ghetto de Varsovie, il en

partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper

et à se réfugier dans les ruines de la capitale.

Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre.

Séquence pédagogique à partir de la projection du film

• Une séquence pédagogique à partir de la projection du film : " Le Pianiste " de Roman Polanski

Documents annexes (au format Pdf)

Piste pédagogique autour d'un article du magazine L'Histoire " Les soldats de la Wehrmacht étaient-ils des criminels de guerre " ? (décembre 2000)

Sélection de sites autour du ghetto de Varsovie et de la Shoah

• Mémoire

et éducation

Le site de Dominique Natanson, professeur d'Histoire au Collège Maurice

Wajsfelner (Aisne), propose une histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie

illustrée de nombreuses photos et destinée à des enfants et des adolescents.

Une bonne base pour une première approche en classe.

• Enseigner

l'Holocauste

Le mémorial de Washington est une source de documentation essentielle sur

l'histoire de la Shoah. Le site met à disposition des enseignants un atelier pédagogique

proposant méthodes, lignes directrices et exemples de leçons pour traiter de

la question de l'Holocauste en classe.

• La

musique dans le ghetto de Varsovie

Sur le même site, un dossier sur la musique dans le ghetto de Varsovie cite le

témoignage de Wladyslaw Szpilman.

• La

vie quotidienne dans le ghetto de Varsovie

Cette page permet de visionner une vidéo de la BBC assortie d'un

commentaire en français sur la vie quotidienne des Juifs du ghetto de Varsovie.

• Les

Juifs de Varsovie à la veille de la Seconde Guerre mondiale

Cet exposé d'Annette Wieviorka sur " Les Juifs de Varsovie à la

veille de la Seconde Guerre mondiale " permet de resituer l'histoire du

pianiste, Wladyslaw Szpilman, dans le contexte du rayonnement intellectuel et

artistique des Juifs de Varsovie avant l'invasion allemande.

|

|

|

|

|

|

Bonne lecture ! Ouuuuuuuuuuppps ! A

bientôt.